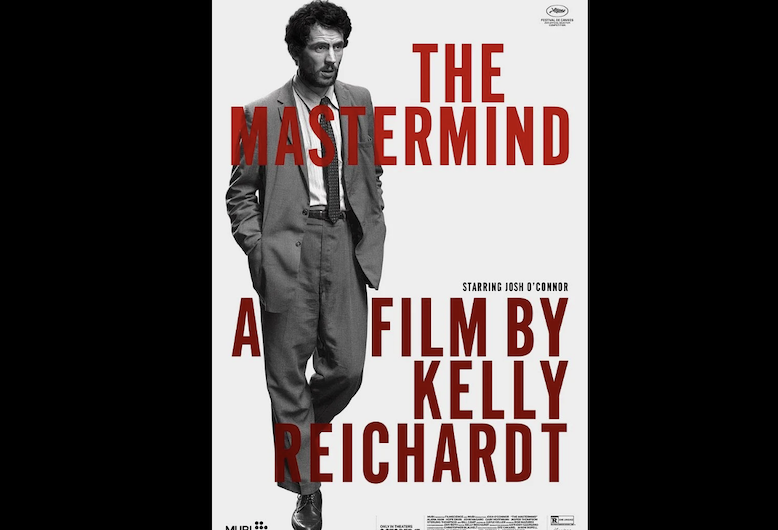

The Mastermind

Kelly Reichardt, ambassadrice d'une autre Amérique à l'ère trumpienne... mais pas de la manière qu’on imagine. La preuve avec "The Mastermind" et son spleen automnal tout en pulsations jazz.

Face à ce "moment" Trump qui sature notre champ d’attention, le hors-champ, justement, façon Kelly Reichardt, relève de la mission de salubrité publique. Elle ne rue pas dans les brancards. Elle n’est pas Angela Davis. Confrontée à l’emprise de la créature installée à la Maison-Blanche, la cinéaste choisit son terrain : résistance feutrée, localisée là où il faut, prenant parfois l’apparence d’une fuite ou d’un engourdissement passager pour mieux esquiver le bulldozer en marche. Si l’Amérique a la rage, pour reprendre une fameuse formule sartrienne, alors mieux vaut s'en éloigner, filmer ailleurs, autrement — à pas de louve, d’une certaine manière — et, dans le même élan, filmer une autre Amérique. C’est en cela que The Mastermind agit comme un antidote au bruit de fond permanent venu d'un certain Bureau Ovale, même s’il n’est pas anodin — ni innocent — de voir son personnage principal se faire rattraper, littéralement parlant, par l’Histoire avec une majuscule.

Et puisque tout, ici — à commencer par le "pas de louve" — relève de l’imprégnation, un détour s'impose : on ne savait rien, il y a peu, de l’œuvre de Kelly Reichardt. D’où l’envie, juste avant The Mastermind, de découvrir des films comme Wendy and Lucy, First Cow, Certain Women ou encore Showing Up… Et là, verdict sans appel : la Chantal Akerman des States s’appelle bel et bien Kelly Reichardt. Elle ne brusque rien. Elle déconstruit tout. Sa seule boussole ? Une radicalité tranquille — et profondément féminine — du regard, tournée vers celles et ceux qu’on ne met jamais en avant. Sauf que la cinéaste ne filme pas que des individualités: elle observe comment leur quant-à-soi reconfigure l’environnement où ces existences évoluent, des grands espaces et mythes de la nation américaine (First Cow…) jusqu’aux territoires les plus domestiques. Il y a du « post-Americana » chez elle. Beaucoup de tendresse aussi, et une capacité manifeste à nous bouleverser, comme lors de la rencontre entre Kristen Stewart et Lily Gladstone au cœur du dernier segment de Certain Women.

Ce pouvoir d’émotion, le personnage principal de The Mastermind en paraît a priori dépourvu. Braqueur de musée à la petite semelle dans un coin perdu du Massachusetts, JB Mooney traîne la dégaine peu reluisante d’un père de famille qui n’hésite pas à abandonner ses gosses dans un centre commercial pour mieux commettre ses larcins. Lui, un "Mastermind" (le terme désigne le "cerveau" d’une opération...) ? Plutôt l’avatar avarié de ces "losers" flamboyants qui faisaient autrefois la légende du Nouvel Hollywood. De quoi susciter la consternation d’Alana Haim, qui joue son épouse et semble avoir pris un sacré coup de vieux depuis Licorice Pizza, de Paul Thomas Anderson.

Bref, tout foire à la cadence d’une partition jazz (Rob Mazurek) tour à tour veloutée et survoltée, puis de plus en plus déconnectée des tribulations de notre anti-héros, bientôt en cavale après avoir été dénoncé par ses complices. C’est là que le film change subrepticement de braquet. Le contexte historique — l’Amérique du début des années 1970 en plein bourbier vietnamien — s’infiltre par fragments dans l’odyssée du fugitif. Les hippies qui manifestent ? Il s’en moque. Les objecteurs réfugiés au Canada ? Très peu pour lui. Même le mot "communauté" le fait doucement rigoler — jusqu’à ce que tout cesse d’être drôle. Ainsi perd-il le contrôle de son échappée comme de son braquage. On n’oubliera pas cette séquence magistralement mise en scène où, coincé dans une chambre d’hôtel, il prête à peine attention à Nixon causant dans un petit poste de télé — apparition aussi furtive que celle d’un autre président saisi dans une lointaine petite lucarne par Sean Penn dans Into The Wild.

Avec son chromatisme automnal nimbé de beauté mate et essorée, Reichardt inscrit dès lors l’odyssée de ce braqueur "désengagé" dans un propos éminemment politique, captant encore une fois une certaine humanité américaine — celle qui, peut-être, aura le dernier mot face à Trump — à travers les rencontres du personnage, même lorsque certaines silhouettes ne font qu’un passage éclair devant la caméra. Dépourvu de "perspective globale", comme la réalisatrice aime à le dire en interview lorsqu’on l’interroge sur le climat actuel dans son pays, le spleen de JB Mooney finit ainsi par le rendre aussi touchant que le mâle en crise de Somewhere, de Sofia Coppola, enlisé lui aussi dans sa léthargie. Désarmant de retenue et de masculinité rapiécée, Josh O’Connor offre à cet "homme sans qualités" toute la palette de ses talents — sans bruit ni fureur, reichardtien dans l’âme.

The Mastermind, Kelly Reichardt, en compétition au dernier Festival de Cannes. En salles depuis le 4 février.