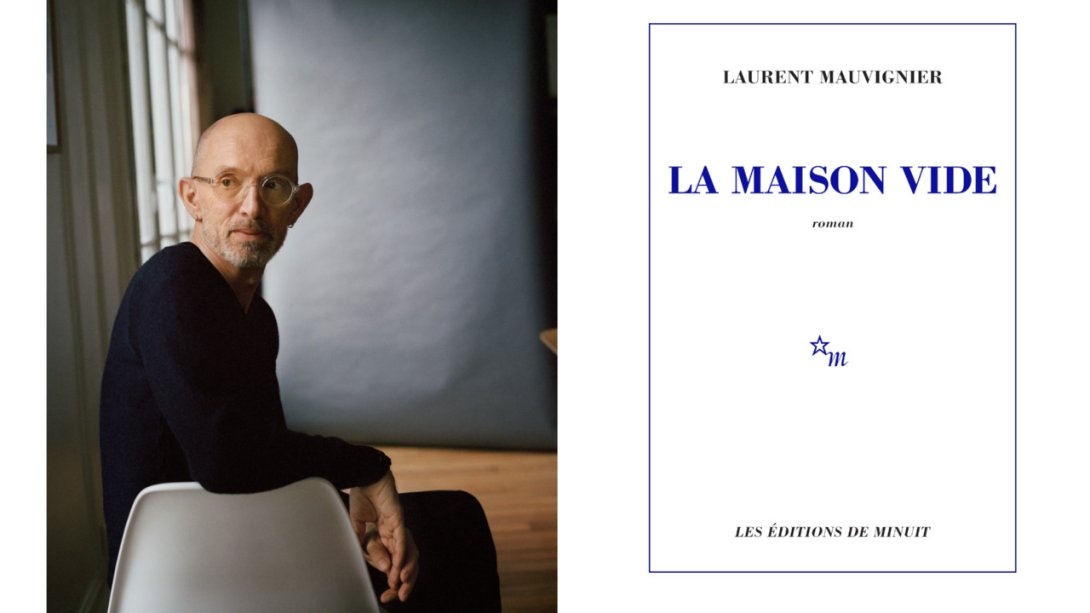

La Maison vide

Un piano-fantôme, des rébellions au féminin pluriel, un phrasé unique... Ça déménage tout en maestria dans la maison vide de Laurent Mauvignier.

Vestiges et vertiges. Ensorcelant sa prose sur plus de 700 pages, Laurent Mauvignier transforme la demeure désertée d'une petite ville de Touraine en monument de la rentrée littéraire. Sa maison-ossuaire, dont le prologue exhume quelques reliques (une commode au marbre ébréché, un cerisier éternel, des photos lacérées), aspire tout : drames, guerres, malédictions et insoumissions d'une génération à l'autre. C'est sa propre odyssée familiale dont le romancier étaye la densité, pour ainsi dire, mêlant une écriture magistralement hors-temps, comme s'il nous tombait soudain entre les mains un inédit de Balzac ou de Stendhal, et un univers sacrément dans l'air du temps. Il est vrai que cette maison vide autrefois si remplie a d'abord été le territoire des femmes.

On peut aussi penser que dans l'esprit de l'auteur, ce fameux "hors-du-temps" est une modalité-même de la condition féminine : "Aucune volonté d’homme, écrit-il, ne s’imposerait aux femmes de cette maison mais pas davantage à la maison elle-même, car celle-ci était le domaine des femmes depuis toujours, et depuis toujours, lorsqu’ils y entraient, c’était comme si les hommes le faisaient par effraction, presque contre la maison, lui faisant violence en imposant entre les murs de chaque pièce une dissonance, une espèce de brutalité ou de déséquilibre lié aux dehors rugueux des fermes et des champs". C'est dans ce cadre que l'arrière-grand-mère de Mauvignier, Marie-Ernestine, déploie son parcours de pianiste contrariée et de veuve encalminée d'un vrai-faux héros des tranchées. Sa fille, Marguerite (la grand-mère de l'auteur, celle qui n'a plus de visage sur les photos...), va payer plus cher encore sa quête d'indépendance - et sans doute aussi son inconscience - avant et durant les années noires de l'Occupation.

C'est surtout l'aïeule au prénom suranné qui catalyse prouesses narratives et fulgurances d'écriture. Frissons garantis quand son notable de père lui offre un piano et lui annonce dans la foulée qu'il va la marier à un pauvre type, lequel s'avère moins repoussant que prévu malgré une nuit de noces à vous glacer le sang. On ne la quitte pas de l'âme, Marie-Ernestine, surtout lorsque ses illusions s'embrument "dans l'écho vaseux de la voix de son père" et que ses larmes "la voilent de son dégoût d'elle-même". Et puis il y a ce piano telle une pierre noire. C'est presque un personnage en soi tant chacune de ses réapparitions dans le récit nous secoue le palpitant, tout comme le personnage qui lui est irrémédiablement associé, Cabanel, le prof de musique au teint pâle auquel Marie-Ernestine n'est pas insensible. Il l'initie à Zola. Plus tard, depuis l’enfer des tranchées, ce mentor autrefois délicat lui transmet dans ses lettres une rage nouvelle contre les responsables d’une boucherie dont il reviendra défiguré. Le piano a dès lors son destin tout scellé : sanctuaire, forteresse, linceul, il finit par trôner inerte et désaccordé dans le salon du bas, "comme sur une plage déserte une carcasse de bateau échouée depuis longtemps".

Le roman, lui, n'a rien d'une plage déserte. Plutôt un torrent irrigué de phrases au long cours. Il y a presque 20 ans, déjà, Laurent Mauvignier évoquait le drame du Heysel (Dans la Foule, 2006) avec la même profusion de virgules inassouvies. Dans La maison vide, crescendos et climax possèdent une amplitude similaire. On se les murmure d'une voix pressante en les relisant (la peinture de l'exode de 1940, par exemple...) tout en observant entre deux crevasses des diffractions discrètes. La plume hallucine en douceur sans perdre le lecteur en route. C'est aussi de cette manière qu'une maison vide reprend vie, même si l'auteur questionne aussi le statut de ses réminiscences. Réel, rumeur, fiction ? Sans réponse ferme, interrogatif sur la façon dont ces histoires "obstinément tues ont pu traverser l’opacité du silence qu’on a voulu dresser" entre elles et lui, il en repère surtout "l’ombre pâle de l’atavisme" qu'il fait frémir jusqu'au suicide de son propre père. Sauf que cette pièce-là apparemment est condamnée. Pas question d'en faire un roman.

Ni d'en faire des tonnes. "D'ailleurs il n’y a pas de destin, il n’y a rien – juste la rencontre de plusieurs riens "... Cette traversée d'un siècle à l'autre tutoie décidément les sommets malgré quelques rares passages parfois surlignés et une seconde partie qui tarde un peu à prendre son envol (le personnage de Paulette, bof...). Difficile au final de ne pas convoquer le grand concurrent du moment, à savoir le Kolkhoze d'Emmanuel Carrère. En matière de roman familial, ce dernier fait davantage vibrer notre époque, même si la prose de Mauvignier résonne avec plus d'ampleur, plus de réverb'. Entre datcha et cathédrale, on a aussi le droit de ne pas choisir.

La maison vide, Laurent Mauvignier (Éditions de Minuit)