Kolkhoze

Du grand art, une fois de plus... Désossant l'image publique de sa mère, l'historienne Hélène Carrère d'Encausse (1929-2023), Emmanuel Carrère en exhume la vérité poignante tout en réglant au passage quelques comptes avec une autre mère, "la mère Russie".

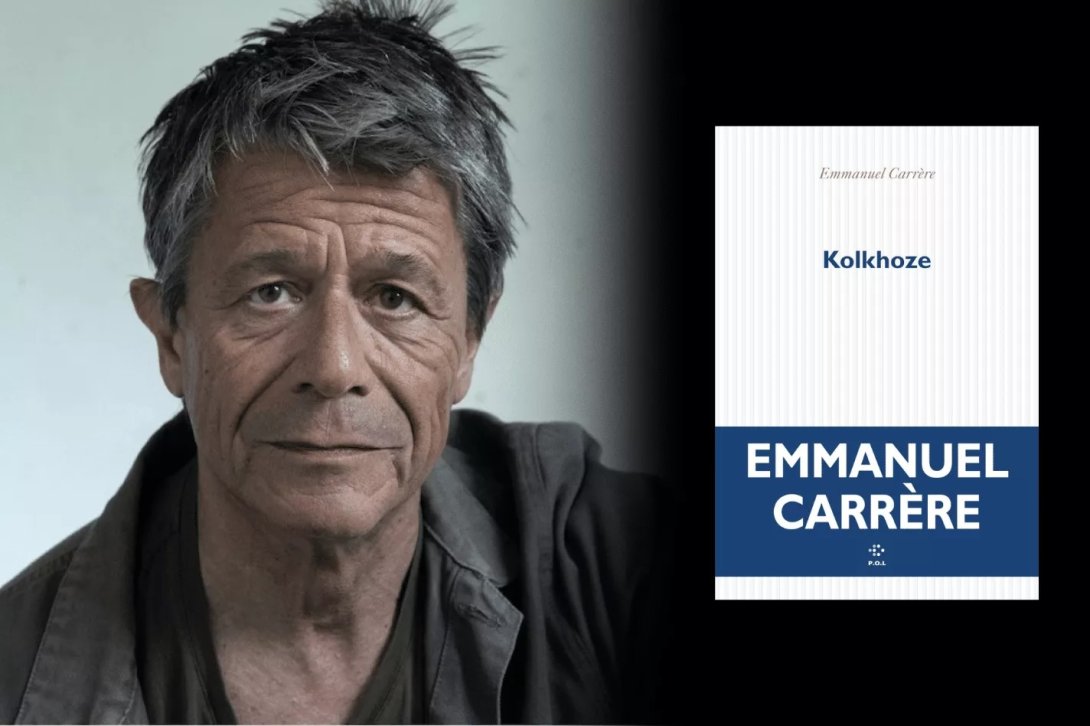

Du haut de ses 67 ans qu'il n'a pas vus filer - et son lectorat, pas davantage -, Emmanuel Carrère a changé de centre d'intérêt. Non plus ce qu'il appelle la dimension horizontale de la vie avec son lot de crises et d'amours contrariés dans un présent aussi remuant qu'encombrant. Plutôt l'axe vertical, autrement dit les rapports entre générations, les échos d'une lignée à l'autre. Il en résulte une écriture et une construction plus stables, moins fragmentées que dans Le Royaume et Yoga. Autre constat, une plus grande attention à autrui qui irradiait déjà en 2009 le si doux D'autres vies que la mienne, même si le regard restait rivé sur des abscisses individuelles. Kolkhoze, a contrario, c'est le triomphe de l'ordonnée. Le terme aurait ravi son personnage central, la si guindée Hélène Carrère d'Encausse à qui son fils offre post-mortem un mémorial intime magistralement touchant dans son mélange de piques et de battements de cœur.

Côté pique, le portrait de l'historienne et académicienne en statue du Commandeur. Peau dure, masque d'acier, à l'instar de ses "synthèses péremptoires" sur la Russie avant et pendant la période soviétique. Dostoïevski et ses cavalcades métaphysiques l'enchantent, Tolstoï et ses prodiges sensoriels la barbent. Toujours en quête d'honneurs, cette grande mondaine parfois bien compassée sait aussi se donner un genre. Dépourvue de la moindre sensibilité musicale (malgré ce concert parisien de Gerry Mulligan qui sort d'on ne sait où dans l'un de ses vieux agendas), elle minaude et s'étonne au micro d'une radio sur son amour soi-disant "inné" du répertoire classique alors que, ajoute-t-elle, sa famille ne compte aucun musicien professionnel. Ce n'est pas la première blessure qu'elle inflige à son jeune frère pianiste.

Côté cœur, à présent, tout ce tremblé qu'elle dissimule. Il lui faut effacer celle qu'elle a été : cette apatride déracinée née Zourachbivili et dont le père bipolaire, originaire de Géorgie, a mal fini à la Libération; cette jeune fille pauvre dont la branche maternelle, issue de l'aristocratie germano-russe, a sombré dans un déclassement aux accents parfois dramatiques - pas étonnant qu'elle s'interdise plus tard toute morgue envers ceux qui lui sont socialement inférieurs. D'où cette âme hybride, angoissée à l'idée que les fantômes du passé - elle use souvent du verbe "hanter" dans ses livres - prennent d'assaut ce qu'elle a construit par elle-même. Le cœur, encore, avec cette image ironiquement empruntée à la terminologie soviétique et qui donne son titre au récit, la nourricière aimante faisant "kolkhoze" avec ses trois enfants blottis contre elle la nuit.

Et le père alors, où est-il quand sa progéniture "fait kolkhoze" dans le lit maternel ? Peut-être bien au cœur du récit, et pas seulement parce qu'il a déjà fait tout le boulot pour rassembler la généalogie familiale. La plume de son fils le singularise d'emblée affaibli par un AVC lors de l'hommage solennel à Hélène Carrère d'Encausse par lequel débute le récit. "Il pleure sans bruit, puis retourne à son absence". Hélène et Louis. Louis et Hélène. Elle lui a ouvert "les portes d'un grand rêve, sainte Russie noblesse chamarrée, premiers rôles dans la grande histoire", à ce bourgeois provincial si peu flamboyant végétant dans le secteur des assurances. Sauf qu'elle le chassera du lit conjugal après avoir renoncé à un amant diplomate, par peur que son mari mette fin à ses jours. L'image de ce père relégué dans un réduit au fond d'un couloir n'est pas étrangère aux échecs amoureux de son fils par la suite. "La vie, avec moi, ce sont les montagnes russes et les sables mouvants (...) je suis le visage de ma mère qui se détourne sans appel, je suis la détresse sans fond de mon père".

Autant de finesse et de sensibilité dans le roman familial n'en rendent pourtant pas toute l'ampleur. Une autre mère, la "mère Russie" en l'occurrence, prend brutalement l'ascendant aux premiers jours de la guerre en Ukraine. Si, comme il l'admet lui-même, le regard d'Emmanuel Carrère sur ce conflit n'a rien de bien décalé, la résonance avec son éducation possède le tranchant d'un grand déballage. Il l'a tant aimé, ce pays que lui racontait Hélène Carrère d'Encausse avant qu'à son tour elle ne se morde les doigts de ne pas avoir mesuré qui était vraiment Poutine. Il n'a cessé d'évoquer dans Limonov cette désespérance nationale lorsque tout un pays sombrait dans le Far West capitaliste après la chute de Gorbatchev... Et le voilà qui ne reconnaît plus ces nouveaux Russes habités "par le ressentiment, la violence, l'ignorance crasse et la fierté mauvaise d'avoir compris que la vie, c'est la guerre de tous contre tous".

Sur le blog d'un historien en exil, il relève ceci : "La Russie voulait être la Troisième Rome, elle est devenue le Quatrième Reich". Mais après tout, une société arc-boutée sur son propre récit et qui perd pied, cela ne s'observe pas seulement en Russie. Sur le terrain de sa propre mère, à la fois contre elle et avec elle, Emmanuel Carrère en propose en même temps un condensé saisissant avant l'ultime réconciliation, avant la dernière nuit, le dernier souffle, la dernière possibilité de renoncer, peut-être, à la verticalité pour une proximité horizontale, nue, fragile.

Elle avait pressenti cet instant. Quelques années avant la maladie, à l'occasion d'un enterrement, Hélène Carrère d'Encausse demande à son fils de lui promettre d'être alors à ses côtés : "En dépit de tout ce qui nous avait déchirés, éloignés, elle comptait sur moi à l'heure de sa mort, et si j'avais encore su prier j'aurais prié pour être prêt quand cette heure arriverait. Pour être capable, alors, de croiser son regard, et pour avoir moins peur de l'amour entre nous". C'est lui qui fermera ses yeux.

Kolkhoze, Emmanuel Carrère (Éditions P.O.L)